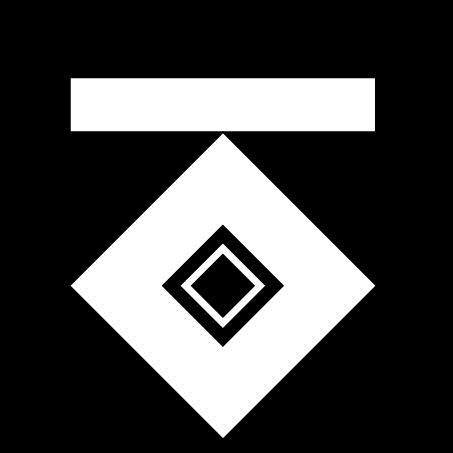

器材・建造紋釘拔紋

一般的に大工道具を指すが、「九城を抜く」に通じるため武家に愛された。

他にも閂のことを「釘貫」と称したため、閂をモチーフにした紋章の可能性もある。

他にも閂のことを「釘貫」と称したため、閂をモチーフにした紋章の可能性もある。

-

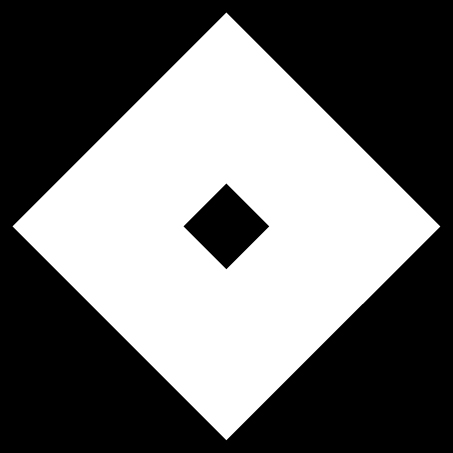

代表紋

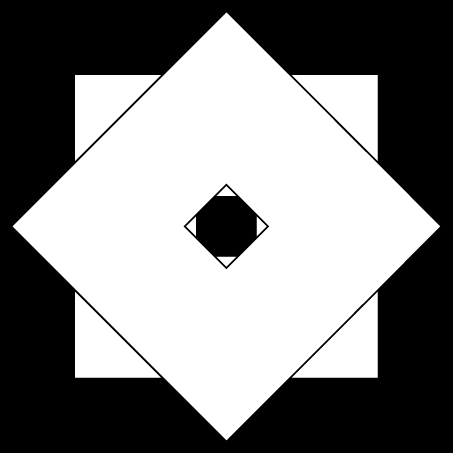

釘拔

-

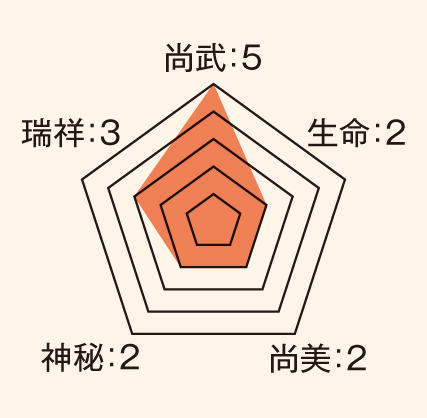

ステータス

-

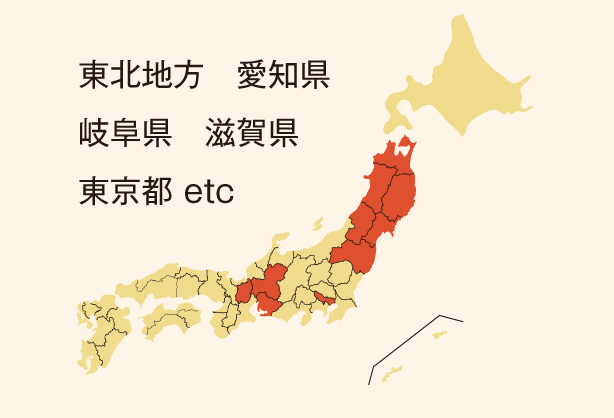

分布図

由来・解説

語呂合わせで武家の紋に

釘抜は大工道具のひとつで、打込んだ釘を抜くための道具です。しかし、その形状は、現在の釘抜やバールとは異なります。

昔の釘はL字型になっており、この釘を打つ際は、後に抜くことを考えて、正方形の板に穴を空けた座金を敷いていました。この座金が、釘抜紋の形状になっています。

ちなみに、釘を抜くときには、座金に梃子(てこ)を差し込んで抜きましたので、本来は座金と梃子が釘抜のセットです。しかし、紋章としては、座金だけを模ったものが大半を占めています。

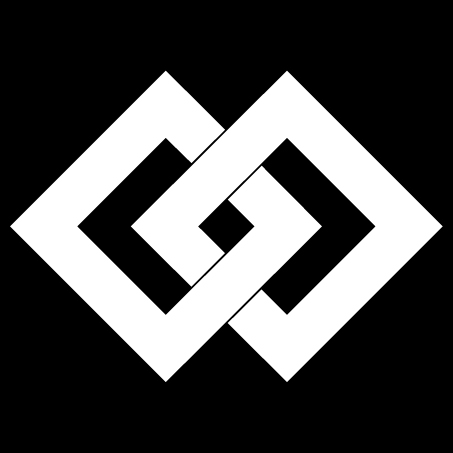

また座金以外の説としては、閂(かんぬき)説もあります。

これは町の境や要所に警備のために設けられた戸、閂のことを釘貫(くぎぬき)と呼んだことに由来します。

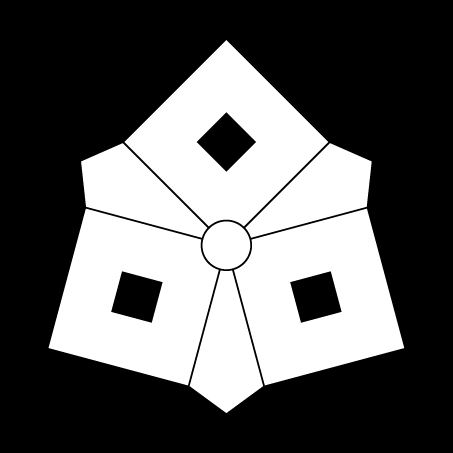

他にも、釘抜紋は「九城(くき)を抜く」に通じるとして、九つの城を陥とすという尚武的意義から家紋になったともいわれます。ただ上述したように、「閂を抜く」、つまり城門を開けるという意味で、「九城を抜く」といわれたのかもしれません。

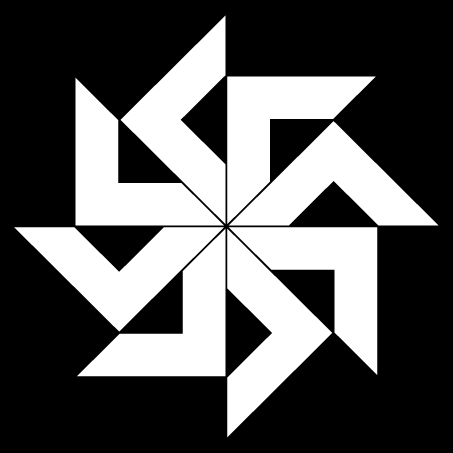

また分布と使用諸家から鑑みると、釘抜紋の形状は「目結紋」に酷似しているため、おそらく釘抜紋は「目結紋」から変化した可能性が高いとも考えられます。

昔の釘はL字型になっており、この釘を打つ際は、後に抜くことを考えて、正方形の板に穴を空けた座金を敷いていました。この座金が、釘抜紋の形状になっています。

ちなみに、釘を抜くときには、座金に梃子(てこ)を差し込んで抜きましたので、本来は座金と梃子が釘抜のセットです。しかし、紋章としては、座金だけを模ったものが大半を占めています。

また座金以外の説としては、閂(かんぬき)説もあります。

これは町の境や要所に警備のために設けられた戸、閂のことを釘貫(くぎぬき)と呼んだことに由来します。

他にも、釘抜紋は「九城(くき)を抜く」に通じるとして、九つの城を陥とすという尚武的意義から家紋になったともいわれます。ただ上述したように、「閂を抜く」、つまり城門を開けるという意味で、「九城を抜く」といわれたのかもしれません。

また分布と使用諸家から鑑みると、釘抜紋の形状は「目結紋」に酷似しているため、おそらく釘抜紋は「目結紋」から変化した可能性が高いとも考えられます。

釘拔紋武将

-

使用諸家

天野 岡嶋 佐々木 三上 有馬 掘 大田原 大給 一柳 菅沼 今井 森 etc -

主な有名人

菅沼定盈(1542年−1604年)【六つ釘抜紋】

母里友信(1556年−1615年)【釘抜紋】

- 派生家紋数

- 約52種

- イメージカラー

- 鉛色

- 検索ヒット数

- 22.3万件

- 家紋使用ランキング

- 29位