器材・建造紋熨斗紋

元来、熨斗は「熨斗鮑」と呼ばれ、慶事の進物や儀式の肴として用いた縁起物。

現在でも、伊勢神宮では古来の製法で調製された熨斗鮑が奉納される。

現在でも、伊勢神宮では古来の製法で調製された熨斗鮑が奉納される。

-

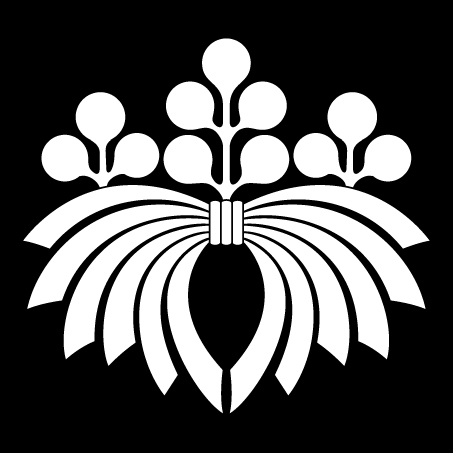

代表紋

抱熨斗

-

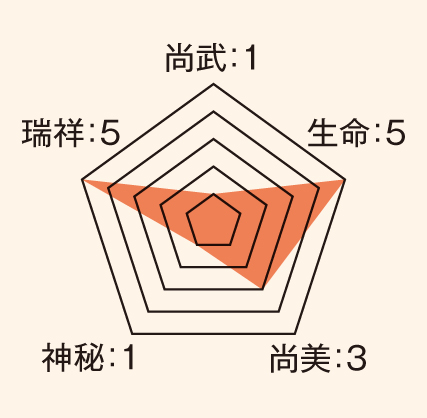

ステータス

-

分布図

由来・解説

琥珀色に輝く縁起物

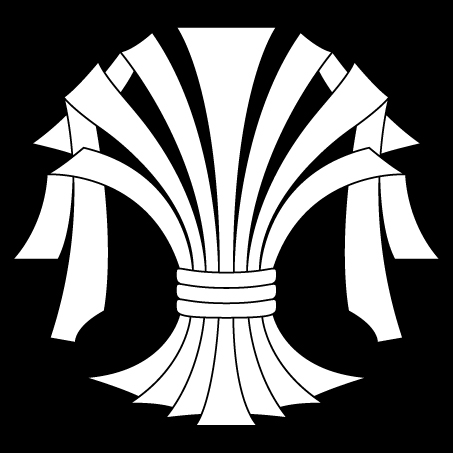

元来、熨斗は「熨斗鮑」と呼ばれ、薄く削いだ鮑を乾燥させて、琥珀色の生乾きになったところで火熨斗(ひのし)と呼ばれる昔のアイロンで引き延ばし、さらに乾燥させたものを指しました。

慶事の進物や儀式の肴として用いましたが、時代が下るとともに次第に簡略化され、現在では鮑に見立てた黄色い紙を長六角形の色紙で包み、形式的に袋に付けたり、印刷したりされています。

「のし」は延長を意味する言葉で延寿(のし)に通じ、また鮑は長寿をもたらす食べ物とされていました。

そのため古来より熨斗は縁起物とされ、神様へのお供え物としても用いられました。

ちなみに現在でも、伊勢神宮では、古来の製法で調製された熨斗鮑が、六月と十二月の月次祭(つきなみさい)、十月の神嘗祭(かんなめさい)で奉納されています。この伝統的な技法は、三重県の県指定無形民俗文

化財にも指定されています。

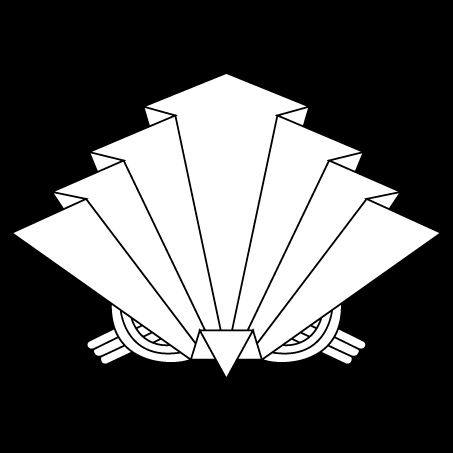

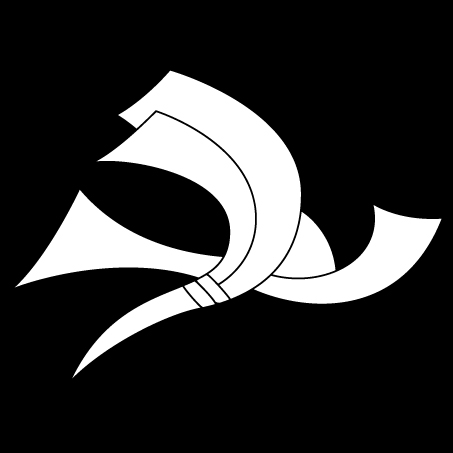

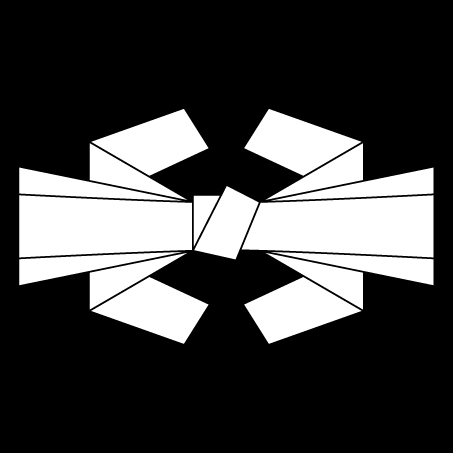

紋章としては瑞祥的な意義をもって用いられるようになり、その形状は、帯状になった鮑を束ねて立たせたり、輪を描いたりしたものが多くみられます。

兵庫県や徳島県、愛知県などの沿岸部に多く分布しています。

慶事の進物や儀式の肴として用いましたが、時代が下るとともに次第に簡略化され、現在では鮑に見立てた黄色い紙を長六角形の色紙で包み、形式的に袋に付けたり、印刷したりされています。

「のし」は延長を意味する言葉で延寿(のし)に通じ、また鮑は長寿をもたらす食べ物とされていました。

そのため古来より熨斗は縁起物とされ、神様へのお供え物としても用いられました。

ちなみに現在でも、伊勢神宮では、古来の製法で調製された熨斗鮑が、六月と十二月の月次祭(つきなみさい)、十月の神嘗祭(かんなめさい)で奉納されています。この伝統的な技法は、三重県の県指定無形民俗文

化財にも指定されています。

紋章としては瑞祥的な意義をもって用いられるようになり、その形状は、帯状になった鮑を束ねて立たせたり、輪を描いたりしたものが多くみられます。

兵庫県や徳島県、愛知県などの沿岸部に多く分布しています。

熨斗紋武将

-

使用諸家

河野 奈佐 三宮 岩竹 井関 牛込 下田 広田 福本 長田 益富 高柳 etc -

主な有名人

個人特定不可

- 派生家紋数

- 約46種

- イメージカラー

- 琥珀色

- 検索ヒット数

- 40.3万件

- 家紋使用ランキング

- 64位