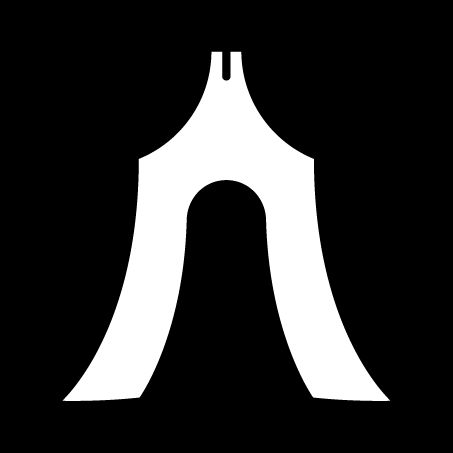

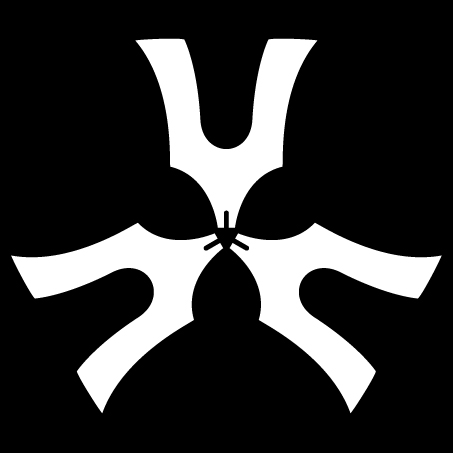

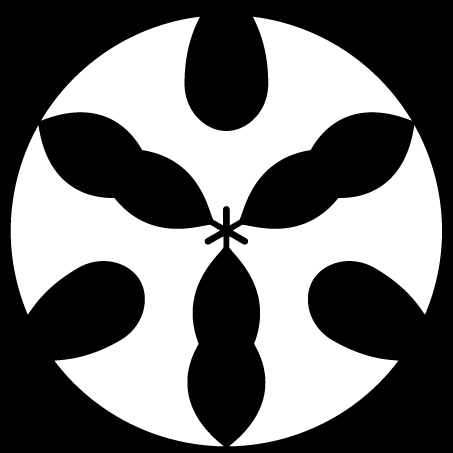

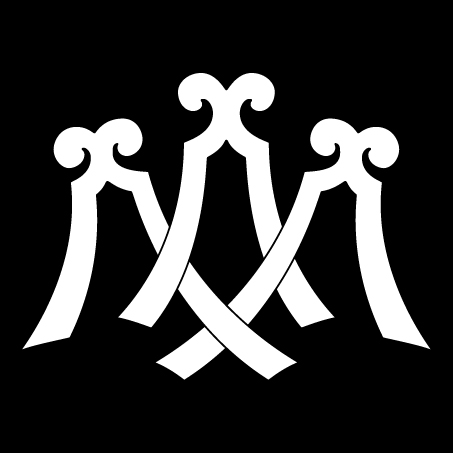

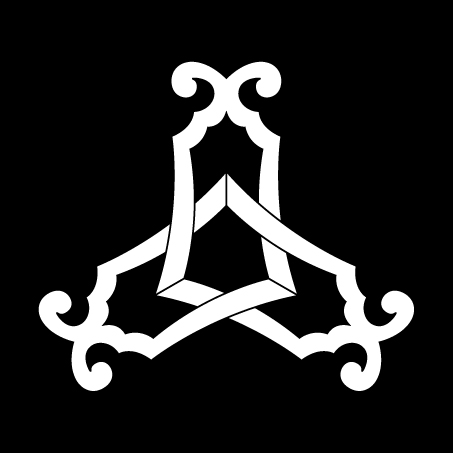

器材・建造紋箏柱紋

箏柱は箏や和琴の胴に立て、音階を調整する道具。

形の面白さと弦楽器の風流さが愛され、尚美的意義をもって用いられた。

形の面白さと弦楽器の風流さが愛され、尚美的意義をもって用いられた。

-

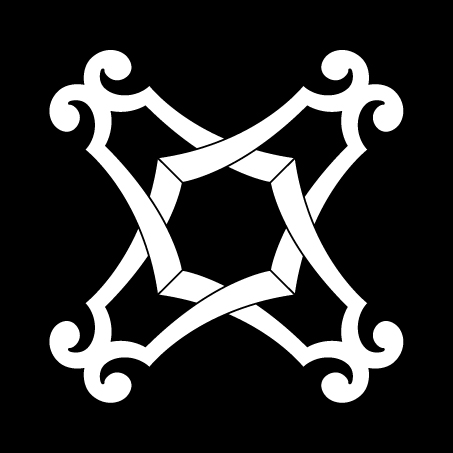

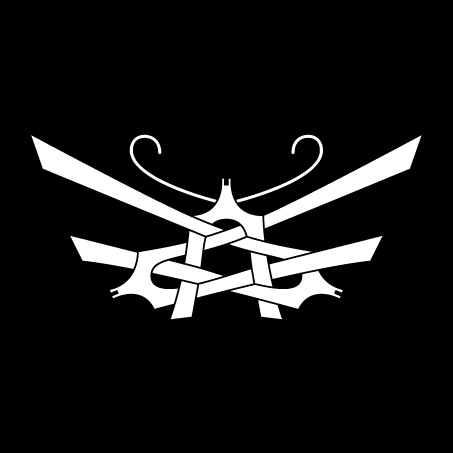

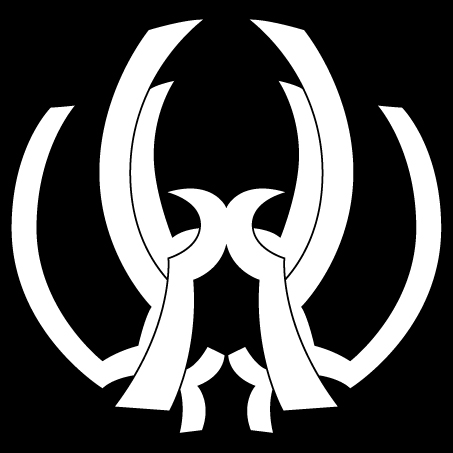

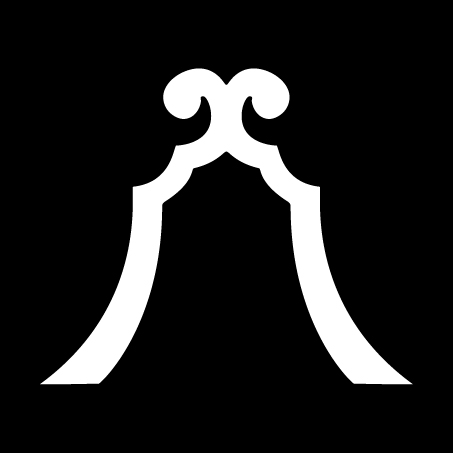

代表紋

箏柱

-

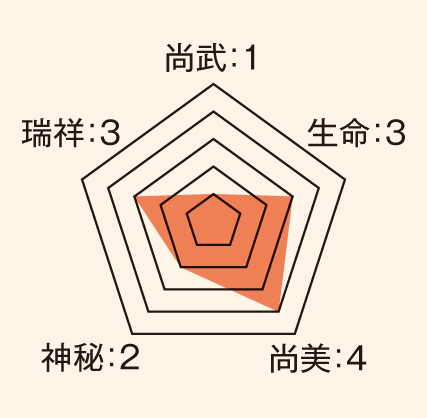

ステータス

-

分布図

由来・解説

琴と箏の違い

箏柱は箏(そう)や和琴の胴に立てて音階を調整する道具です。

箏は中国の楽器を基に作られた日本の伝統楽器で、一般的に「こと」と呼ばれ、「琴」の字を当てます。

しかし、「箏」と「琴」は別の楽器です。これら二つの最大の違いは、箏は箏柱で弦の音程を調節するのに対し、琴は弦を押さえる場所で音程を決めることにあります。

以前は、常用漢字で「箏」が使用できず「琴」に置き換えられたことが、「琴」と「箏」の混同の原因です。

また和琴は箏とも異なり、雅楽の「神楽(かぐら)歌」「東遊(あづまあそび)」など国風歌舞(くにぶりのうたまい)のみに用いられる日本固有の弦楽器です。これは日本最古の楽器でもあり、雅楽の楽器で最も格が高く、古くは位の高い者しか奏することが許されない特別な楽器でした。

文様としては鎌倉時代から、形の面白さと風流さが愛され、『一遍上人絵伝』にもこの文様が描かれています。

室町時代から尚美的意義で家紋として用いられますが、本来の呼び名は「琴柱紋」ではないと考えられます。古くは上部に蔓のようなものがある紋が原型と考えられますが、琴柱の形に似ているため「琴柱紋」と呼ばれ、徐々にその呼称に合わせるように、形を似せた紋が生みだされたと推測されます。

箏は中国の楽器を基に作られた日本の伝統楽器で、一般的に「こと」と呼ばれ、「琴」の字を当てます。

しかし、「箏」と「琴」は別の楽器です。これら二つの最大の違いは、箏は箏柱で弦の音程を調節するのに対し、琴は弦を押さえる場所で音程を決めることにあります。

以前は、常用漢字で「箏」が使用できず「琴」に置き換えられたことが、「琴」と「箏」の混同の原因です。

また和琴は箏とも異なり、雅楽の「神楽(かぐら)歌」「東遊(あづまあそび)」など国風歌舞(くにぶりのうたまい)のみに用いられる日本固有の弦楽器です。これは日本最古の楽器でもあり、雅楽の楽器で最も格が高く、古くは位の高い者しか奏することが許されない特別な楽器でした。

文様としては鎌倉時代から、形の面白さと風流さが愛され、『一遍上人絵伝』にもこの文様が描かれています。

室町時代から尚美的意義で家紋として用いられますが、本来の呼び名は「琴柱紋」ではないと考えられます。古くは上部に蔓のようなものがある紋が原型と考えられますが、琴柱の形に似ているため「琴柱紋」と呼ばれ、徐々にその呼称に合わせるように、形を似せた紋が生みだされたと推測されます。

箏柱紋武将

-

使用諸家

秋間 後藤 井戸 中村 佐合 野呂 鷲谷 山科 豊島 etc -

主な有名人

後藤基次(1560年−1615年)【五つ竝び箏柱紋】

関義臣(1839年−1918年)【丸に二つ立ち箏柱紋】

- 派生家紋数

- 約28種

- イメージカラー

- 白濁色

- 検索ヒット数

- 1.4万件

- 家紋使用ランキング

- 73位