自然紋雲紋

古代中国では雲に神仙が住むと考えられており、その動きや色形で吉凶を占った。

が降らす雨が五穀豊穣をもたらすため、瑞祥的な意義をもって用いられる。

が降らす雨が五穀豊穣をもたらすため、瑞祥的な意義をもって用いられる。

-

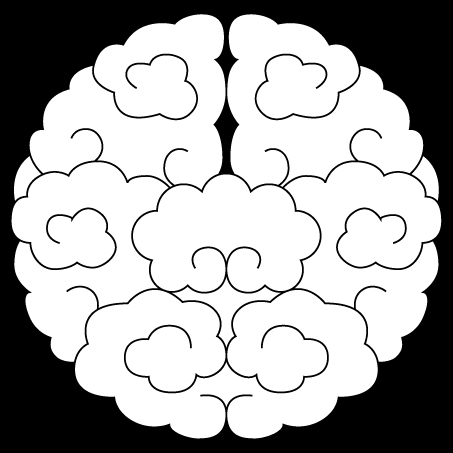

代表紋

雲

-

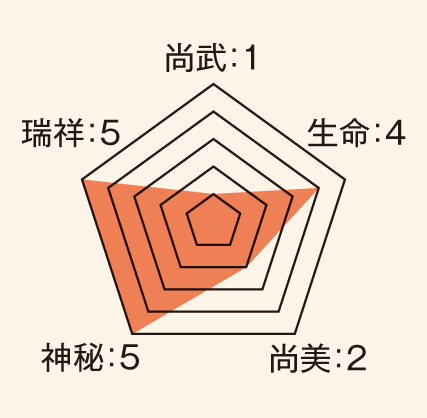

ステータス

-

分布図

由来・解説

雲が降らす雨に五穀豊穣を願う

古来より雲を観測することで人々は天気を予想し、二十世紀前半までは雲を気象観測する「雲学」という専門分野もありました。

古代中国では雲の気配を霊気と呼び、その動きや色、形で吉凶を占ったといわれています。「雲が降らす雨に五穀豊穣を願う」という概念は中国で生まれ、日本には飛鳥時代に流入したそうです。

文様としては、仏教画などに瑞祥の意義としてよく用いられるようになり、後に寺院において、紋章として使用されるようになります。

日本初の和歌とされる、日本神話の神・素戔鳴尊(すさのおのみこと)が詠んだ歌にも雲は出てきます。

「八雲立つ 出雲八重垣 妻ごみに 八重垣作る その八重垣を」

「八雲立つ」は「出雲」の枕詞として使われますが、この歌は古事記によると、何重にも立ちのぼる雲を見て詠んだとされており、実景を指すといわれています。

図案としては、変幻自在の雲の通り、さまざまな形がありますが、渦を巻く様子を表現する部分は必ず描かれるのが特徴です。

また紋帖では単一のパターンが掲載されますが、「巴紋」や「月星紋」など、他の紋に添えられて、使用されることも多くみられます。

古代中国では雲の気配を霊気と呼び、その動きや色、形で吉凶を占ったといわれています。「雲が降らす雨に五穀豊穣を願う」という概念は中国で生まれ、日本には飛鳥時代に流入したそうです。

文様としては、仏教画などに瑞祥の意義としてよく用いられるようになり、後に寺院において、紋章として使用されるようになります。

日本初の和歌とされる、日本神話の神・素戔鳴尊(すさのおのみこと)が詠んだ歌にも雲は出てきます。

「八雲立つ 出雲八重垣 妻ごみに 八重垣作る その八重垣を」

「八雲立つ」は「出雲」の枕詞として使われますが、この歌は古事記によると、何重にも立ちのぼる雲を見て詠んだとされており、実景を指すといわれています。

図案としては、変幻自在の雲の通り、さまざまな形がありますが、渦を巻く様子を表現する部分は必ず描かれるのが特徴です。

また紋帖では単一のパターンが掲載されますが、「巴紋」や「月星紋」など、他の紋に添えられて、使用されることも多くみられます。

雲紋武将

-

使用諸家

曽我 佐脇 斉藤 望月 池原 榊原 鈴木 etc -

主な有名人

稀少につき個人特定不可

- 派生家紋数

- 約35種

- イメージカラー

- 白

- 検索ヒット数

- 939万件

- 家紋使用ランキング

- 82位